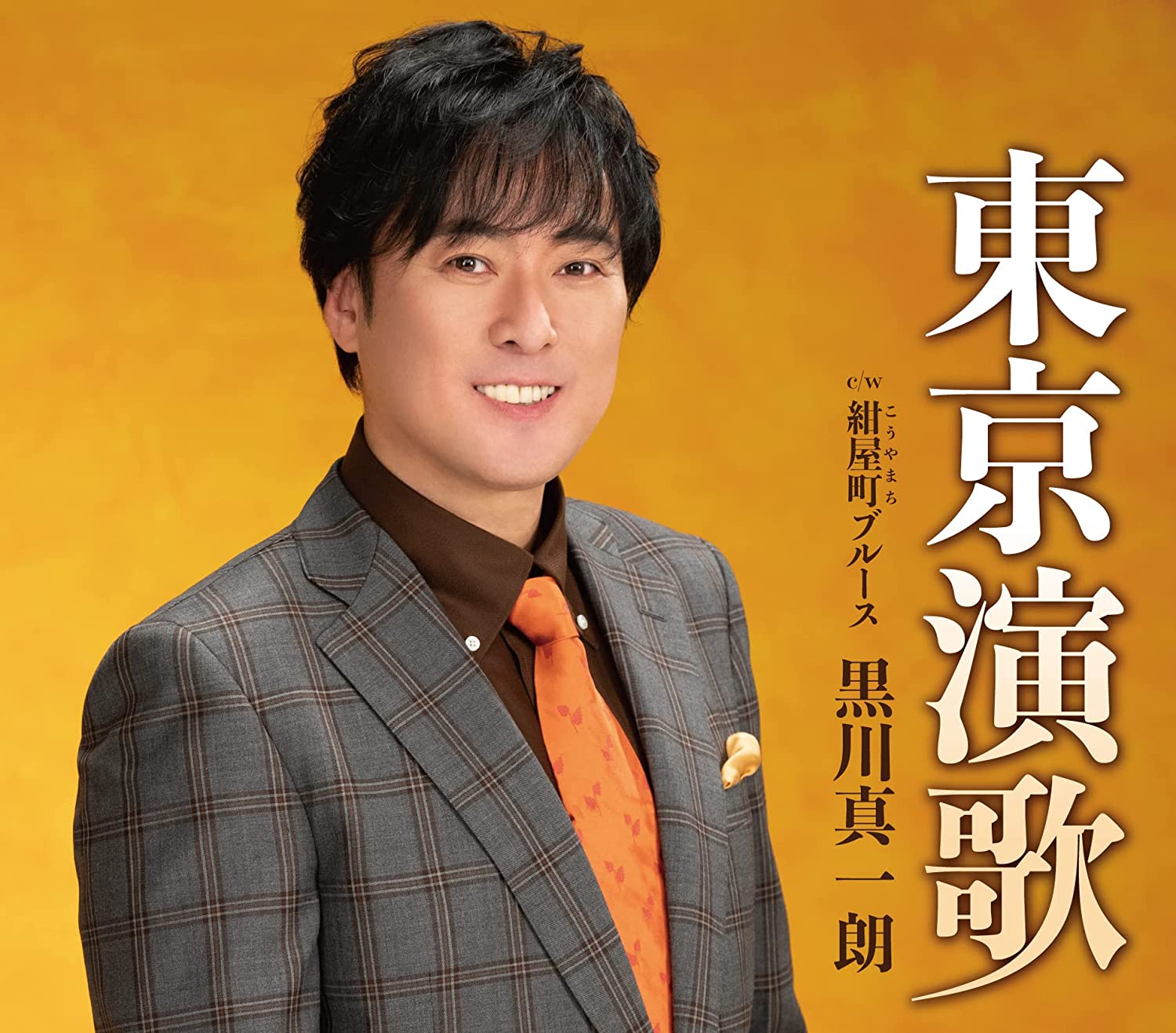

黒川真一朗が歌う新曲「東京演歌」の心地よさ~そーっと軽く、ほわっと背中を~

デビュー19年目の黒川真一朗。恩師・水森英夫氏からは注意されるより褒められることのほうが多くなったと目を細める。そんな黒川の新曲「東京演歌」はありそうでなかったタイトル。下町を舞台に優しく背中を押してくれる作品だ。

演歌が似合う東京の歌をつくりたい

――新曲「東京演歌」では、前作「誰かあいつを知らないか」から世界観がガラリと変わりましたね。前作ではイタリアのベネチアが舞台でした。

黒川 異国から戻ってきました(笑)。でも「東京演歌」のような明るいタッチの作品は今までもあったので、僕的にはすでにあるシリーズかなと思ったんですけど、聴いていただいた皆さんから「なんか新しいですね」って言われるんですよ。メロディーラインも自分の中で一番歌いやすいんですけど、「新しい黒川真一郎だね」って言われるので、「えー! そうなんだ!」と思って、最初はギャップも感じました。

――黒川さんとしてはそこまで新しいとは思わなかった?

黒川 はい。これまでも「グラスの氷」や「人生酒場」、「なだめ酒」のように、「東京演歌」と似たリズムで明るく前向きな作品も歌ってきましたから。でも、皆さんがこれまでの作品とは違って、新しいと言ってくださいました。

――最初に作品をいただいた時はどんな印象でしたか?

黒川 びっくりしましたね。「『東京演歌』ってどういうこと?」って。でも、カラオケボックスに行って調べたら、「東京演歌」というタイトルの曲がまったくなかったんです。いかにもありそうなのに。それで思ったんです。「東京演歌」ってすごく大きなタイトルだなと。“東京”には大都会のイメージがありますが、“演歌”はどちらかというと渋くてアナログ的な感じ。デジタルとアナログがくっついたみたいっていうか。不思議な組み合わせなんですけど、詞を読ませていただいて、意外としっくりきて、歌うと、よりしっくりきました。

――作詞のさくらちさと先生の作品を歌うのは、今回が初めてですよね。

黒川 はい、初めてご一緒させていただきました。東京には演歌が根づかないというイメージがすごく強くて、演歌といったら東北や大阪の雰囲気。東京は演歌というよりもムード歌謡が似合っていて、演歌というイメージはあまりないよね、という話から今回の企画がスタートしました。そこで、「どの都道府県よりも東京が演歌の街なんだ!」と、これまでのイメージを払拭するような作品をつくろうということになり、さくら先生が歌詞を書いてくださったんです。せっかくなら東京の下町を舞台にした作品をということで、上野や日暮里、北千住、小岩という下町が登場します。

そーっと軽く、ほわっと背中を押してくれるような作品

――ありそうでなかった「東京演歌」というタイトルの作品となりましたが、黒川さんにとっての東京のイメージや、「東京演歌」への想いを聞かせてください。

黒川 映画などを観ていると、昔の東京って人情が厚くて”寅さん”みたいな世界なんですよね。留守にしていても雨が降ったら隣の人が洗濯物を入れてくれたり、醤油がなければ借りに行ったり。それが今の時代になって、東京は隣に誰が住んでいるかわからないような街になり、義理人情も薄れてしまったのかなってずっと思っていたんです。

でもこの歌をもらって、「東京ってどんな街だろう?」ってあらためて考えた時に、「東京っていうのは夢を抱いている人たちが集まる街なんじゃないかな」って思ったんですね。考えてみたら、東京には地方から多くの人が集まってきている。もちろん、東京で生まれた方もいらっしゃるんですけど。

――黒川さんの故郷は静岡ですよね。

黒川 ええ。僕も歌手になりたいという夢を追って、東京へ出てきて、水森英夫先生の弟子として、デビューするまで3年半ぐらい勉強させていただきました。今でも先生のところへレッスンに行くと、終わった後にみんなで食事会をしているんですね。みんなで夢を語り合うんです。水森先生も「将来は紅白にうちの弟子だけが出て、俺はそれをテレビで見ているのが幸せなんだ。おまえら、頑張れよ」って。よく考えたら今の時代にも義理人情が厚い人って、とくに下町にたくさんいて、そうやって夜な夜な夢を語り合ったりしているんだなと思いました。

あとは一生懸命頑張ってる人を一生懸命応援する人たち、影で支える人たちがいて。そんな人たちがいるから僕もデビュー19年目を迎えられて、まだまだ歌手としてやっていけるのかなって思ったんですね。そしたら、「東京演歌」がすごく温かい作品に感じられました。そ~っと軽く、ほわっと背中を押してくれるような作品です。思い切り押すというより、「あともうひと押ししてくれたらな~」っていう時に優しい感じでポンと背中を押してくれる。そのひと押しがあったらきっと踏み出せるっていう方もいると思うんですね。

故郷のことを思い出して歌っている作品はたくさんあります。僕の歌でも。でも、「東京演歌」は今のこの時点で頑張っている人たちへの応援歌になっています。

――「東京演歌」では、1番から3番までの歌詞の中に、東京の下町が上野・日暮里・北千住・小岩・亀戸・錦糸町・王子・赤羽・池袋と9カ所出てきますね。

黒川 うまい具合にレコード屋さんが全部入っている(笑)。偶然なんですよ! 僕も詞を初めて見た時に思って、キャンペーンなどでお世話になっているレコード店さんがある場所ばかりで、「これはすごい!」ってびっくりしました。でも、作詞のさくら先生はまったく知らなくて、ゴロ合わせで地名を決めたとおっしゃっていました。登場する地名は、酔っぱらってくだを巻いているおじちゃんたちがいるような下町で(笑)。演歌にどっぷりはまっているような人たちが夜な夜な飲んでいるような街ばかりなので、街の雰囲気もすごく頭に浮かびやすいと思います。銀座や日本橋、六本木ではないところが、「東京演歌」の歌の世界にはよく似合っていていいですね。

――しかも上野や日暮里などは東京でも北側のエリアですから、「東京演歌」の第二弾は、エリアを変えて出せそうです。

黒川 やれますよね! パート2が出るかもしれない(笑)。

仮歌でOK?「もう一度、歌わせてください」

――ところでレコーディングはいかがでしたか? 作曲の水森英夫先生からアドバイスなどはありましたか?

黒川 オケ録りの時に仮歌を収録したんですね。バンドさんによる演奏収録の時は、いつもは2回目からキー合わせなどをやって、最後に仮歌を歌って終わるんですね。その後、別日に本番のレコーディングを行います。でも、この「東京演歌」では、水森先生が「仮歌で十分だ。本番はいらない」って言われたんですよ。でも、心配だから「ぜひ、本番もお願いします」と、もう一度、レコーディングする機会をつくっていただいたんですが、最終的にはやはり仮歌でいいということで、レコーディングする予定だった2時間、先生とのトークショーで終わってしまいました(笑)。

仮歌の時は、僕も本番じゃないと思っているので、軽く歌っているんですよね。それで本番のレコーディングの時に気合入れていくんですよ。残るものだと思うから。でも「気合を入れて歌うと歌が重たくなるから仮歌のほうがいい」と先生はおっしゃって。具体的には「重たくならず、軽やかに歌うように心がけろ」「あんまり歌い込むな」と。「自然に言葉を大切にしながら歌うのが一番いい」と言われました。

――なかなか奥が深いお話しですね。

黒川 あとは、出だしの“夢にはぐれて 流されながら”は横揺れのリズムで入って、続く“上野 日暮里 北千住”あたりは、縦方向のリズムに乗ったほうがいいと指導いただきました。そして歌詞の最後は“ああ 誰が歌うか 東京演歌”のところだけは、演歌っぽく、ねばっこく歌ったほうがいいと。とにかく軽やかに笑いながら歌うぐらいの感じがいいというアドバイスをいただきました。

――「東京演歌」で描かれる世界は、主人公目線でも見えますし、情景としても感じることができます。

黒川 水森先生からは、「主人公を背中あたりから見ている人という立ち位置で歌うように」と言われました。夢を語り合っている人がいて、その夢に「あぁ、いいね!」と相づちしている人のさらに後ろからその風景を見ている。そんな立ち位置で歌っています。第三者の目線で、「いいなあ、この2人」って思いながら。だから、歌う時に感情を入れ過ぎてはいけないんです。

東京は夢を語る街。今は前だけを見る

――黒川さんご自身の東京生活はいかがですか? 静岡から上京して2003年に「家族」でデビューされました。気がつくと来年は20周年ですよね。東京は夢を語る場所だと先ほどおっしゃいましたが。

黒川 歌手の弟子仲間とは夢を語ります。だから東京は夢を実現しようとしている街っていうんですかね。いつまで経っても夢は終わらない。ひとつ終わったら次の夢に向かって進みます。僕もこの「東京演歌」をいただいて、「まさしくそうだな」と共感する部分がたくさんあります。

――どんな歌詞に共感しますか?

黒川 たとえば、“酔ってつぶれる 奴がいる”のところです。コロナ禍でなかなか歌手活動ができない日々が続くと、「やってらんない」と思う時もありますけど、でもそれを「頑張れ」と鼓舞しても仕方がないですよね。歌詞では、“どうにかなるさ、何とかなるさ”と歌っていますがが、まさにそのぐらいでいたほうがいいと感じます。うまく説明できないんですが、僕の歌って、「田舎に残した彼女は元気にしているかな?」と想うような歌が多かったんですけど、「東京演歌」は今を歌っています。思い出を語るんじゃなくて・・・、僕の中ではそこが新しい。「母親は元気にしているかな?」じゃないんですよ。今はとにかく、前だけを見ています。

――歌手としての黒川さんの姿勢に通じるところがありそうですね。

黒川 そうですね。今年はデビュー19年目に入りましたので、この作品をヒットさせて、20周年に向けて大きく準備できたらいいなと思います。カラオケ教室の先生からは、「すごく歌いやすいので、覚えて皆さんに練習させます」って、いつになく早く言っていただきました。

――来年はいよいよ20周年。今から20周年を意識されていますか?

黒川 コンサートを開催できたらいいなと思っています。コロナ禍でここ数年、コンサートもディナーショーも抑えてきてきたので、今はコンサート開催に向けての準備をさせていただきたいと思います。ファンの方たちは「どんどんやって」「いつやるの?」と聞いてくださるんですが、万が一、僕のコンサートから新型コロナウイルスの感染者が出てしまったらと考えると後が続かなくなるので、これまでは大人しくしていました。

――「東京演歌」の歌の世界ではないですが、“どうにかなるさ 明日は来るさ”(歌詞より)ですね。

黒川 はい! 今年は少人数でのイベントをさせていただきながら、20周年に向けてこの1年の間に構想を練って、来年ドーンとやれればいいかな。でも、コロナ禍でも毎年、新曲を出させていただけるのは幸せです。ファンの方のおかげだと感謝しています。

歌は一生懸命歌わない方がいい?

ここ5年ほど恩師・水森英夫氏から歌に関して褒められることが多くなったという黒川真一朗さん。

「水森先生に“いいね”って言ってもらえる数が注意される数より増えてきました。自分の中でも楽しく歌っていこうという気持ちに変わってきました」

それまでは、歌手として歌がうまくないといけないと力が入りすぎていたと言います。完璧主義者で「四角ならきれいに四角! ちょっとでも曲がっていたら嫌」だったそうです。でも、歌は一生懸命歌ったからいいわけでも、一生懸命感情を込めて歌ったからいいわけでもないと理解できるようになったとおっしゃっていました。

「今は本当に楽しく、みんなに『いい歌だね』って思ってもらえるように歌っています。それが力を抜いて歌えるようになった理由なのかもしれません」

「東京演歌」では、軽くしゃべるように歌う歌手・黒川真一朗の歌声も楽しむことができますよ。

2022年2月16日発売

黒川真一郎「東京演歌」

「東京演歌」

作詞/さくらちさと 作曲/水森英夫 編曲/南郷達也

c/w「紺屋町ブルース」

作詞/有島司 作曲/水森英夫 編曲/南郷達也

徳間ジャパン TKCA-91397 ¥1,350(税込)

デビュー20周年を目前にして、ますます円熟味を増してきた黒川真一郎の新曲「東京演歌」。リズム感&テンポ感がなんとも気持ちよく、笑顔になれる作品。カップリング曲は2020年に発売された「なだめ酒」のカップリング曲「紺屋町ブルース」を再収録した。繁華街での恋物語が明るくさわやかに表現されている。

「『なだめ酒/紺屋町ブルース』はコロナ禍でお客様の前で歌う機会がほとんどありませんでした。そこでもう一度、この曲を聴いていただこうと、表題曲の『なだめ酒』を再録する話もあったんですが、『東京演歌』と曲調の違うカップリング曲のほうを再録することになりました。静岡県紺屋町は僕が青春時代に勤めたホテルがある場所です。そのホテルではいつもディナーショーを開催させていただいていましたから、そこで『紺屋町ブルース』を歌うのが本当に夢だったんですけどね」(黒川)

Profile

黒川真一朗(くろかわ・しんいちろう)

1972年8月29日、静岡県生まれ。高校生の時、地元のカラオケ大会で優勝。卒業後、一度ホテルに勤めるが、1994年「第1回 五木ひろし歌謡コンクール」で優秀賞を受賞し、歌手を目指す。1999年、「桐生なおと」の名で歌手デビューを果たし「なみだ雨」を発売。その後、作曲家・水森英夫の内弟子となり、2003年、黒川真一朗に改名し「家族」でメジャーデビュー。2014年の「なみだ雨」で平成26年度日本歌手協会最優秀歌唱賞を受賞。円熟味を増しつつも、伸びやかな高音を活かした歌声でファンを魅了。2023年はメジャーデビュー20周年を迎える。